スーパーオリジナル | Super Original

日常における時間の体験は、現代では消費と計算の対象となるデータとして知覚され、大衆文化や芸術の感覚プロセスにもその視点が不可避となっている。断片化された感情はデータ化され、特定の感覚を刺激する商業化された製品へと変換される。それは視覚技術の発展を促した一方で、視覚体験を普遍化させてもきた。現代の映像芸術が直面する課題は、純粋な感覚を生み出すことではなく、映像を通じて時間を個人的なものとし、存在を例外的な状態へ導くことにある。

本上映の作品では、感覚の固定化されたシステムに抵抗し、現実と仮想、身体と物質の相互作用の中で、例外的な時間——すなわち現実とは異なる時間を構築しようと試みる。これらの映像は物語によって観客を現実から切り離すのではなく、創作者が世界へと超個人的な時間の蓄積を回帰する手段となる。作品を生み出すために費やされた時間は、鑑賞者の体験となって補完、分配される。映像内外における時間体験に焦点を当てることで、作品は現実の境界を再び切り開く契機となり、知覚の中で仮想的な次元が拡張され、新たな例外的な時間が生まれるだろう。

映像はもはや単なる流動する画面ではなく、再命名の手法——物事に意味を与える瞬間となる。それぞれの映像は、孤高な建築物、はるか遠くにある海の境界、誰かの未完成の言葉、ことばに整理できない感情など、何かへの扉を開く可能性を孕んでいる。non-syntaxがこれまで試みてきた実験を継承しつつ、映像があふれる現代における時間体験の切断と再配分に着目し、私たちはどのように見るのか、世界を理解するのかを問い直す。

キュレーター

金 秋雨

SF – San Francisco or Science Fiction or How do I Understand the History

2013

Single channel video

13’33”

SF – San Francisco or Science Fiction or How do I Understand the History | 篠田太郎

ゴールデンゲートブリッジの傍にある元軍事施設のレジデンスに滞在したことをきっかけに制作したサンフランシスコ講和条約をテーマにしたビデオ作品。現地でリサーチを進めると、日本兵が攻めてくることを想定して建設された砲台や、吉田茂が控え室として使用したであろう小部屋、日本軍から施設を隠そうとして植林されたユーカリの森などが現存している。例えば、成長が早いと言う理由でオーストラリアから輸入され植えられたユーカリは、現在では景観の一部としてその森が保護されてはいるが、油分が多いため自然発火による火災が頻繁に発生している。それらの事実は、俯瞰して眺めると愚行と片付ける事はできない。近年、憲法問題は安保改正で我々の関心事の一つだが、その発端がサンフランシスコにあるという不思議さ、日米の歴史的関係など、現在に渡って大きく影響を及ぼす歴史を抽象的に考察する事により、新たな道筋の可能性を示唆したい。

東京天使 | 獸+太郎

2024年にCONギャラリーで開催された獸(第2章/Beautiful daydream)での映像展示。

電車による交通事故で同級生を亡くし、心に空いた穴を埋めるために天使を描くことに夢中になった高校生の青年。

日常の中に天使を描くインスピレーションを見出した彼は、次第に妄想と現実が交錯し、天使を目撃してしまう。

天使を目撃するシーンには、もともとホラー映画で使われていたジャンプスケアが使われている。

伊藤颯 大野公輔 川島千京 倉知朋之介 藤本流位 ポンセ・ロルダン ナチョ マーズデン・ジェイク

カメラマン

是永悠之 鹿摩将士 廣井駿介

ヘビメタ音源

カブトムシ

キャッソー | 倉知朋之介

「城」にまつわる断片的なシーンを集積し、編集によって新たな見え方を生み出す映像作品である。王子様、勇者、妖精、馬といった物語的なアイコンが登場するが、彼らは典型的な役割を演じず、終始意味不明な言葉を話し続ける。物語性は排除され、予測不能なリズムの中で、壮麗な城、荒唐無稽な儀式、誇張された振る舞いが交錯し、ユーモラスな世界観が展開される。しかし、言葉は物語を語る道具ではなく、ノイズとして機能し、観る者の理解を撹乱する。映像の中で語られるのは「物語」ではなく、言葉そのものが持つ不確かさや揺らぎである。王道的なキャラクターたちが定型を外れた振る舞いを見せることで、寓話的な世界がどこかズレたものとして立ち上がる。

"Our Songs—Sydney Kabuki Project"

2018

Video documentation of performances

250 mins

Filmmaker: Fujii Hikaru

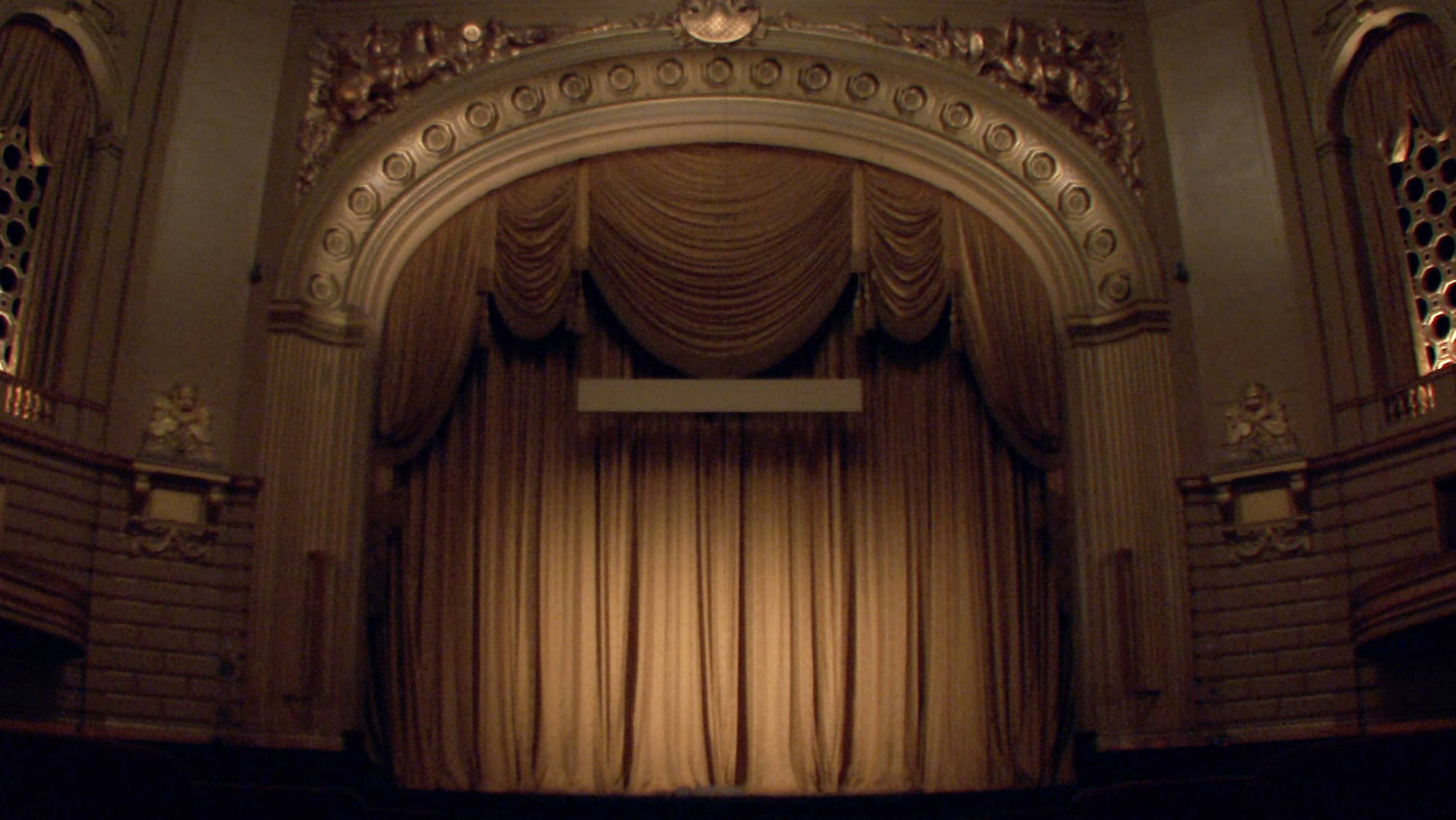

Our Songs – Sydney Kabuki Project | 高山明

2018年1月28日にシドニー・タウンホールで開催されたパフォーマンスを、映像作家の藤井光氏とのコラボレーションにより記録したビデオ・インスタレーションです。

約400年の歴史を持つ歌舞伎にインスピレーションを得た高山は、シドニーに住む、オーストラリア国内外から集まった人々に詩や歌を通して自身の家族の物語や文化的伝統を分かち合うよう呼びかけました。タウンホールに集まった参加者は、一人ずつ特設の”花道”(歌舞伎の伝統的な要素である一段高くなった道)を歩いてステージに向かい、先祖から代々受け継がれてきた歌や詩を披露します。口承や無形の歴史のドキュメンタリー・アーカイブとして機能すると同時に、シドニーの多様な社会的・文化的構造を祝福する個々の声を集約するものとなります。

トゥルー・トゥー・ザ・ゲーム | 佐藤瞭太郎

「アセット」と呼ばれる、インターネット上にある既存の3Dモデルのみを用いて制作された映像作品。「アセット」はデジタルコンテンツを生産するために使われる素材であり、俳優であり、労働者であり、そして字義通りの「資産」である。ゲームエンジン内に設定したプログラムが実行され、「アセット」の身体は飛んだり跳ねたり捻じ曲がったりする。だがゲームのルールには遊び以上の目的がないように、プログラムそのものには目的などない。目的のない生産と流通の中に生きるデータたちの群像劇。

courtesy of MEM, Tokyo

Diary of Eve’s Land | 糟谷恭子

2023年にサウジアラビアのジッダに滞在した糟谷が、現地の女性達にインタビューした映像が元になっている。SNSを通じてプロジェクトへの参加者を募り、医師、心理学者、医療学生、IT企業職員やオンライン大学で学ぶ移民など様々な立場の女性達5名が協力に応じた。サウジアラビアは政府政策「ビジョン2030」の中、社会が大きく変わりつつある。その中で女性が求められる役割と自分が思い描く人生との軋轢のなかで生き方を模索してきた女性達の率直な証言と日常の映像によって構成される。

Translated by Shinzo Higashiyama

Akihabara Ginsberg | Prius Missile

初音ミクを用いた10分に及ぶ音響詩。アレン・ギンズバーグの詩の一節から始まり、世界の不均衡や極めて個人的な愛についての私小説的な詩が、Siriと初音ミクの人工音声、そして作者のデジタル的に変調された肉声を通して読み上げられる。通常は歌唱に用いられる初音ミクを朗読のツールとして再解釈した音響/映像作品。無人で荒廃した並行世界の秋葉原を舞台に、主人公のキャラクターが駆け巡る。

433 is 273 for silent prayer | 小金沢 健人

ジョン・ケージは1948年のレクチャーの中で、「沈黙の祈り」という題名の無音の作品をミューザック社に売るというアイデアを語っている。それは「典型的な商業音楽のフォーマットである3分から4分半の作品で、 花の色や形、香りのように魅惑的だが、いつの間にか終わっているもの」という構想だった。

後に「4ʼ33”」として音楽史の特異点となる沈黙の作品は、初期のアイデアでは無音を作品化するためのフレームがいくつか用意されていた。ラウシェンバーグの白い絵画から空っぽのキャンバスというアイデアを得て、継続時間は商業音楽のフォーマットから、作品の印象は花のメタファー、沈黙には祈りという意味を与えようとしていた。

1952年、ケージは3つの休止指示からなる「4ʼ33”」を作曲・上演する。4分33秒とはすなわち273秒であり、おそらく絶対零度の数値-273°Cに由来する数字だと思われる。分子の動きも止まり、完全な静寂にはふさわしい温度である。(silenceの洒落としてのscienceがあったのかもしれない)

かくして作品を満たすはずだった情緒は消されて、中身を問わないフレームだけが残った。

そして2020年。2月から5月にかけて世界はコロナで停止した。外出できずにオンラインでの活動が活発になり、5月末から再び世界は動き出そうとしていたが、その矢先にアメリカで起こった警官による黒人George Floydの殺害が大きな抗議の波を引き起こし、混乱と衝突が広がっている。SNSが#blackouttuesdayのタグと真っ黒の投稿で埋め尽くされ、タイムラインの裏側では抗議の念が充満している。私たちは長く静かなロックダウン生活の出口で混沌の世界を見ている。

この作品は意思のある沈黙を生成するものとして4ʼ33”を現在に再生する。273枚のブラックミュージックのレコードの無音部分だけをつないで、ケージが切り捨てた「沈黙の祈り」を、何でもよかったはずの4ʼ33”のフレームいっぱいに。

2010-2011

シングルチャンネル・アニメーションビデオ

6min. 39sec.

music copyright© John Zorn

© Kondoh Akino

Courtesy the artist and Mizuma Art Gallery

KiyaKiya | 近藤聡乃

「KiyaKiya」は「何とも説明しがたい、懐かしいような、気がかりなような気分」、「既視感(デジャ・ヴュ)」の気分を表す、「胸がきやきやする」という古い日本語から取った言葉です。澁澤龍彦『少女コレクション序説』中の「幼児体験について」という一編の中でこの言葉と出会いました。この言葉の存在を知ったことが「KiyaKiya」を制作するきっかけになりました。

長いタバコと塔壇香 | 山本篤

アジアの様々な寺院で、巨大な渦巻線香が数日かけて煙を上げながら灰に変化している。世界の様々な場所で、人々はタバコをふかし、煙を吸い込みそれぞれの時間を過ごしている。

私たちは時計だけではない、様々な時間の単位の中で生きている。

Till We Meet Again | 三田村光土里

タイトルの"Till We Meet Again"は1918年に Richard A. Whiting(曲)と Raymond B.Egan(詩)によって作曲されたアメリカのポップソングで、第一次大戦時に離ればなれになった兵士とその恋人の心中を歌った名曲である。Henry Burr and Albert Campbell が歌ったその後も、作曲したWhitingの娘のMargaret Whiting、Patti Page やDoris Dayなど、数々の名シンガーにカバーされて来た。

今作では、海の向こうの親しい友人たちとの再会を題材に、近頃の旅での胸中を、この"Till We Meet Again"というタイトルに重ねました。

2013年の7月から9月までの3ヶ月間を、わたしはウィーンとデュッセルドルフでの展示のため欧州で過ごし、その間にオーストリアとドイツ、イタリアで何人かの友人と再会した。久しぶりに会う友人たちの人生も、時が経ち、徐々にではありながら大きく変化している。人生の折り返し地点を迎え、過ぎて来たの過去の時間を慈しみながら、「彼らに次に会えるのはいつだろうか」そして「私は再びここへこうして来られるだろうか」と、自分の残りの人生の行方について案ずるようになった。旅の中で新しい出会いが増えるたびに、同じ数だけの別れが増えて行く淋しさも感じている。遠く離れた地で出会った人々にまた会えること、それが今回の旅の大きな目的でもあった。

わたしの作品では記憶や記録から生まれる物語を描くために、写真や映像を主要な手段としているが、この作品では特に会話と音声をその中心に据えている。

記録された音声を聴くと、過ぎて来た時間が身体の中によみがえり、写真とは違う生々しさを帯びて、その様子が像となって浮かび上がって来る。

一方で、目に映る、普段は気にもとめないような風による小さな揺らぎや人とモノの動きに、ふと、自分が確かに「生きている」ことを意識させられ、それらを映像に納めた。

旅が終わって日常に戻った今も、海の向こうで友人たちのそれぞれの人生が、日々、刻まれていることに思いを馳せ、そして改めて、自国の友人や家族にも静かに思いを巡らせている。そのような、誰しもが歳をとることによって生まれて来るであろう、あたりまえの自然な「気づき」に自分と人々の人生への思いを乗せて、この"Till We Meet Again"を制作した。